+ Mise à jour au 09/01/2024,

EN RÉPONSE À M. ROBERT BIBEAU

+ Réponse complémentaire au 10/01/2024

Capital, capitalisme, de quoi Marx parlait-il

…et qu’en est-il aujourd’hui ?

Dans ses Grundrisse Marx anticipait le fait que l’automatisation des processus de production industriels transforme les rapports sociaux, alors essentiellement basés sur la plus-value extraite du travail productif.

Evidemment il espérait qu’avec l’extension du prolétariat industriel cela amène le socialisme.

Aujourd’hui, alors que le prolétariat industriel productif est au contraire en voie de réduction drastique, et même de quasi-disparition dans certaines régions du globe, la perspective d’une alternative réellement socialiste semble être définitivement devenue une chimère du siècle passé, sinon de celui d’avant…

Pourtant, les facteurs déterminants de l’économie capitaliste, aboutissant à la fin de son cycle, ont bien suivi l’évolution prévue par Marx.

Alors, où en sommes-nous, au XXIe siècle, après les crises systémiques de 2007-2008 et 2020-2021, et alors que le monde est encore plus conflictuel qu’à la fin du XXe siècle ?

Le nouvel ordre mondial est-il simplement une nouvelle évolution d’un capitalisme « résilient » ou bien réellement un nouveau système de domination de classe qui l’aurait déjà remplacé, et comment ?

Capital, capitalisme, de quoi Marx parlait-il ?

...et qu'en est-il aujourd'hui ?

A la base de son ouvrage Le Capital, se trouve la notion de valeur.

La notion de valeur, dans Le Capital, est tout d'abord associée à la notion de marchandise.

Et la notion de valeur de la marchandise à la notion d'échange, et donc, de valeur d'échange.

Pourtant, ce qui est souligné au départ c'est que la valeur d'une marchandise provient essentiellement de son utilité, répondant à un besoin, quel qu'il soit.

In fine, la marchandise est destinée à être consommée, utilisée. Pour le consommateur, l'utilisateur, la valeur de la marchandise est en fin de compte sa valeur d'usage, la valeur qu'il est prêt à offrir en contrepartie de cet usage.

En fin de compte, donc, selon la loi du marché, loi de l'offre et de la demande, c'est le consommateur qui fixe la valeur d'usage, au moment de l'échange.

Pour le vendeur, au moment où il cède la marchandise, cette valeur est donc aussi pour lui la valeur d'échange.

A priori, il s'agit donc de la même, et on comprend donc bien que Marx, pour simplifier son exposé de la notion de valeur, se soit concentré presque exclusivement sur la notion de valeur d'échange.

Pourtant, les déterminants de l'une et de l'autre ne sont pas les mêmes, et il est donc nécessaire de les comprendre et de les analyser, si l'on veut comprendre les phénomènes considérés dans leur globalité, leur origine et leur évolution historique, ce qui est précisément l'objet du présent article.

Dans les Grundrisse la notion de valeur d'usage est bien davantage présente et joue même le rôle essentiel dans la définition de ce qu'est le capital.

Dans Le Capital cette notion de valeur d'usage ressurgit donc, par nécessité, dans la définition de ce qu'est réellement la plus-value. Ce brusque « retour en force » de la valeur d'usage perturbe bon nombre de lecteurs, même les plus attentifs, au point que certains, surtout parmi ceux qui n'ont pas lu, ou pas compris, les Grundrisse, y voient une sorte d'incongruité, et parfois même carrément d'anomalie ou d' « erreur » dans la théorie marxiste du Capital !

Alors qu'en réalité, ce qui détermine la valeur d'usage, c'est avant tout le besoin, sous toutes ses formes, qu'il soit vital ou non, social ou non.

Ainsi une entreprise productive, pour vivre, a besoin de vendre sa production. Mais elle ne peut la vendre qu'au prix du marché, fixé par la demande, et qui est pour l'entreprise la valeur d'échange de sa production.

La notion de besoin, pour l'entreprise, ne réside donc pas essentiellement dans la valeur d'échange de sa production, qu'elle ne maîtrise pas, mais dans les besoins de sa production, dans les besoins de son processus productif.

Dans tous les achats et dépenses liées à son processus productif, elle se trouve en réalité elle-même dans la position du consommateur. Elle est dans le besoin des biens, bâtiments, machines, matières premières, composants, énergies, etc... nécessaires à son processus productif.

C'est donc l'adéquation entre les valeurs d'usage, pour elle, de tous les ingrédients de son processus productif et la valeur d'usage, pour le consommateur de sa production, qui détermine sa capacité d'adaptation au marché ou non, son potentiel de survie.

Dans la mesure où la capacité du processus n'est pas déterminée seulement à l'instant T de chaque vente de produit mais dans la durée, par rapport à un investissement initial à amortir et à rentabiliser, on comprend donc d'autant mieux la notion de besoin dans lequel l'entreprise se trouve pour chacune de ses dépenses, que ce soit en termes d'investissement, de fourniture ou de fonctionnement.

Et le travail, dans tout ça ?

Dans Le Capital Marx passe donc assez rapidement de la notion de valeur de la marchandise à celle de la valeur du travail. Il en définit même un principe d'équivalence. A chaque étape du processus productif la valeur du produit est l'équivalent de la valeur du travail socialement nécessaire à sa production.

L'économie moderne a introduit la notion de « chaîne de valeur ». Même d'un point de vue marxiste, elle est donc appropriée, particulièrement au sens du travail nécessaire à chaque étape du processus productif.

Le travail est nécessaire à l'étape d'extraction des matières premières, de construction des bâtiments, de production de l'énergie, de fabrication des machines, de fabrication de tous les composants, et en fin de compte, de fabrication du produit fini.

Le travail est donc un ingrédient de base de toute production, tant qu'elle n'est pas entièrement automatisée et robotisée.

Le degré d'automatisation des processus productifs est donc un des déterminants essentiels du rapport entre valeur du travail et valeur de la production.

Dans les Grundrisse, Marx se place davantage dans une perspective globale d'analyse historique des processus productifs de la société humaine, et cela va donc des tribus de chasseurs-cueilleurs à l'automatisation la plus totale des processus productifs. Même si l'essentiel du sujet reste le processus industriel en voie de développement à son époque, cela débouche donc, à partir des observations concrètes qu'il est déjà possible de faire en son temps, sur une prospective concernant l'évolution d'une industrie que l'on qualifie aujourd'hui de robotisée. A tel point que nombre d'économistes systémiques actuels font de cette prospective une référence pour comprendre les processus en cours, à notre époque actuelle.

Dans la « chaîne de valeur », à chaque étape du processus productif, et quelle que soit la proportion dans laquelle il y rentre, le travail est donc un ingrédient parmi d'autres, et il a donc et une valeur d'usage et une valeur d'échange.

Dans la chaîne de valeur du processus productif, le « vendeur » de l'ingrédient travail, c'est le travailleur lui-même, qui vend sa force de travail contre un salaire, qui est donc, pour lui, la valeur d'échange de sa force de travail.

La valeur d'échange de cette force de travail est donc déterminée par le rapport entre l'offre et la demande, sur le marché du travail, au moment de la signature du contrat de travail. Les proportions dans lesquelles elle peut varier résultent de multiples facteurs, sur lesquels on reviendra plus loin.

Pour l'employeur la valeur d'usage de cette force de travail, répondant aux besoins de son entreprise, est donc réalisée par l'emploi de cette force de travail dans une phase particulière du processus de fabrication du produit, une phase au cours de laquelle elle y ajoute donc une quantité de valeur particulière et déterminant la « valeur ajoutée » à ce stade du processus productif.

Au cours de cette phase particulière du processus, l'entreprise « consomme » donc littéralement, en fait, la force de travail.

Pour l'entreprise, la force de travail est donc bien une valeur d'usage, à priori parmi d'autres, qu'elle a acheté à sa valeur d'échange, parmi d'autres marchandises dont elle a le besoin et l'usage pour survivre en tant que processus productif.

Pour autant, la force de travail, par nature, n'est pas un objet ni une substance plus ou moins inerte, mais bien, par nature et par définition, une substance vivante, une énergie qui fait donc littéralement « corps » avec son vendeur, le travailleur !

Les limites dans lesquelles elle peut varier, en tant que valeur d'échange, sont donc déjà biologiquement celles de la survie physique du travailleur, et même, plus précisément, celles de sa survie dans les conditions qui permettent une reproduction optimum de sa force de travail.

Et de plus, ces conditions ne sont pas déterminées uniquement de manière biologique, mais aussi socialement, par la capacité d'adaptation du travailleur à la société de son époque et donc aussi à son environnement culturel, éventuellement déterminant en termes de formation professionnelle.

Tous les déterminants de la reproduction de la force de travail, pour le travailleur, sont donc des valeurs d'usage, correspondant à ses divers besoins de consommation, sur tous les plans, que ce soit alimentaire ou autres.

Au moment de la signature du contrat de travail, tous ces déterminants deviennent donc ceux de la valeur d'échange de la force de travail, sous forme de salaire.

Dans la mesure où le prix du kilo de steak est l'un de ces déterminants, par exemple, nécessaire à la reproduction de la force de travail de l'ouvrier, on peut effectivement résumer symboliquement le processus de la chaîne de valeur, en termes de valeurs d'usage, en exposant simplement que le patron consomme la force de travail de l'ouvrier comme l'ouvrier consomme le steak !

Autrement dit, si la valeur ajoutée à la production par la force de travail est supérieure à la valeur du steak et autres biens consommés par l'ouvrier, il y a donc production d'une plus-value au bénéfice du patron, détenteur, par contrat, de la force de travail de l'ouvrier.

C'est pourquoi, selon Marx, on peut définir la plus-value comme la différence entre la valeur d'échange de la force de travail, le salaire, et la valeur d'usage de cette force de travail, au cours du processus productif.

Mais comme on l'a vu, la capacité de survie d'une entreprise réside essentiellement dans son adaptation au marché, qui finalise le niveau des prix pratiqués, dans les limites du libéralisme, mais cette limite est un autre sujet, sur lequel on reviendra également.

Concrètement, la réalisation de la plus-value n'est donc possible que si le prix du marché, pour la production, est supérieur au coût de production, dans l'entreprise.

Le prix de la force de travail, lui-même, ne peut varier que dans des limites compatibles avec les prix du marché, au moins pour un certain nombre de biens et produits essentiels et socialement vitaux.

Et le prix du produit, en fin de compte, ne peut pas être durablement inférieur à son coût de production.

Le coût de production, incluant la force de travail, est donc l'élément le plus déterminant du prix, en réalité, tant que dure la vie de l'entreprise.

Et ce coût de production lui-même est déterminé par le prix de marché de ses composants, incluant la force de travail.

Si l'essentiel des prix du marché est donc structuré par les coûts de production, il y a donc néanmoins une interaction dialectique constante entre la loi du marché, loi de l'offre et de la demande, et la fixation des coûts de production, qui en déterminent l'essentiel, toujours en tenant comte du coût du travail, du prix de la force de travail, donc.

La proportion dans laquelle intervient la force de travail est donc le déterminant essentiel de la quantité de plus-value produite.

C'est donc, entre autres, ce qui fait une très grande différence entre l'époque de Marx et la nôtre.

L'époque de Marx, c'est la pleine époque de la première révolution industrielle. C'est l'époque du passage d'une civilisation agraire à une civilisation industrielle basée presque exclusivement, outre la force de travail, sur la force motrice de la vapeur.

C'est donc aussi la pleine époque de la naissance et de l'expansion du prolétariat industriel, en tant que nouvelle classe sociale. Pour Marx, c'est essentiellement de cette classe, et même, presque exclusivement, dans les conditions sociales et économiques de l'époque, qu'est extraite la plus-value qui permet l'expansion du capitalisme industriel et l'élargissement du capital investi dans la production.

Mais en son temps déjà la modernisation technologique constante des forces productives induit le phénomène de baisse tendancielle du taux de profit. Ce phénomène est néanmoins constamment compensé, en son temps, à la fois par l'augmentation de la productivité, en volume, et par l'expansion de l'industrialisation, qui induit une expansion constante du prolétariat industriel. De sorte que la masse de la force de travail employée continue de croître, et avec elle, la masse de plus-value, fût-elle relative, selon la baisse tendancielle du taux de profit.

L'expansion du capital, au sens réellement marxiste du terme, est donc liée à l'expansion du prolétariat industriel productif.

A partir du moment ou la masse du prolétariat industriel commence à se contracter, il peut y avoir encore un léger décalage du à l'augmentation de la productivité, en volume de production, mais la masse de plus-value produite commence inexorablement à se contracter elle-même, en proportion de la masse du capital investi, et la lutte contre la baisse tendancielle du taux de profit, pour le capital, passe déjà par la financiarisation du système et donc le développement du capital financier « fictif ».

Cette phase, en Europe occidentale, est typiquement celle des années 70 du siècle passé. 1975, en France, est le point optimum de l'expansion du prolétariat industriel. C'est aussi la période optimum de la productivité du travail et du capital, en termes de production de plus-value.

Mais la rétractation de la masse de plus-value produite, en proportion du capital investi, ne signifie pas pour autant la rétractation du développement des forces productives.

En décrivant le processus de formation de la plus-value, Marx distingue donc les deux formes essentielles que prend le capital, au cours de ce processus, et au cours du développement du capitalisme industriel, en général.

Ce sont d'une part, la masse salariale, qui constitue le capital variable, et de l'autre le capital fixe, constitué essentiellement par les moyens techniques matériels de la production, et principalement, les machines.

Et de plus, pour Marx, donc, n'est productive de plus-value que la masse des salaires directement engagés dans le processus productif industriel. Il n'exclut pas que d'autres secteurs d'activité puissent être rentabilisés en termes de plus-value, mais il est clair que pour son époque ce phénomène est tout à fait marginal et peu significatif en termes d'expansion du capital proprement dite.

Ce qui est déjà évident à son époque, également, c'est que les phases d'expansion de la société industrielle moderne sont nécessairement très inégales selon les pays et les régions du monde.

Ce qui amène à une double constatation, concernant la capacité du capital à compenser la baisse tendancielle du taux de profit.

D'une part, il s'agit d'exporter les capitaux vers les pays où le développement industriel n'a pas encore atteint son optimum en termes d'extraction de plus-value, et d'autre part, de tenter de rentabiliser les nouveaux secteurs d'activité qui apparaissent avec la tertiarisation des société sur le déclin, en termes de développement industriel, et qui se transforment donc essentiellement en sociétés de services.

Mais la tendance à l'automatisation et à la robotisation de la production, qui contracte la plus-value industrielle, se reproduit également dans les services.

De sorte que le cycle de contraction de la masse de plus-value extraite, en proportion de la masse du capital investi, s'il peut être freiné, ne peut pas être arrêté ni réellement contrecarré.

C'est donc l'ensemble des sociétés industrielles modernes qui suivent ce cycle d'industrialisation-tertiarisation.

Pour autant, cela n'arrête donc en rien le développement des forces productives, ni leur développement technologique vers toujours plus d'automatisation et de robotisation.

Avec le développement technologique des forces productives modernes, ce qui continue à croître, c'est donc essentiellement la masse du capital fixe. Elle croît donc en masse absolue, et aussi et surtout, en vitesse de renouvellement, contrainte par la vitesse de renouvellement des technologies productives modernes.

Or de cette masse de capital fixe n'est donc pas extraite une seule goutte de plus-value. Pour autant, c'est bien de l'expansion continue de cette masse, et même, de façon encore bien plus déterminante, de la vitesse de son renouvellement, que dépend le contrôle des marchés, sans lequel la domination du capital n'existe pas.

Telle est la première différence essentielle entre l'époque de Marx et la nôtre.

A l'époque de Marx, l'élargissement du capital est un processus endogène, basé sur le réinvestissement du capital augmenté de la plus-value générée par le cycle d'investissement précédent, et ainsi de suite. Si le financement par le crédit et la création monétaire interviennent, ce n'est jamais qu'en anticipation de l'élargissement futur, basé sur la plus-value extraite du travail productif.

Lorsque s'amorce la baisse de productivité du capital investi, avec la rétractation du prolétariat industriel et la tertiarisation, s'amorce également la financiarisation du capital, aux fins de compensation, en termes de profits.

Pendant un temps encore assez long le profit spéculatif peut permettre le réinvestissement nécessaire en capital fixe. Ainsi apparaît une première interdépendance entre capital fixe et capital fictif.

A mesure que cette interdépendance se développe, avec les besoins en élargissement du capital fixe, c'est donc la solvabilité elle-même des entreprises qui rentre en interdépendance avec le capital fictif, spéculatif, mais dont dépendent les capitaux propres des entreprises, comme garantie de solvabilité.

A ce stade, le crédit et la création monétaire cessent d'être une anticipation de l'élargissement du capital par la plus-value sur le travail productif, pour devenir principalement une anticipation de l'expansion du capital fictif, sous l'action de la spéculation financière.

C'est la deuxième différence essentielle entre l'époque de Marx et la nôtre.

Déjà à ce stade, donc, se pose une question de limite, dans la nature du système de domination de classe.

En effet, comme on l'a vu, c'est bien de l'expansion continue de la masse du capital fixe, et même, de façon encore bien plus déterminante, de la vitesse de son renouvellement, que dépend le contrôle des marchés, sans lequel la domination du capital n'existe pas.

Il s'agit donc essentiellement de la domination du capital fixe, en particulier, et non plus de la domination du capital productif en général, comme à l'époque de Marx.

C'est donc déjà une troisième différence essentielle entre l'époque de Marx et la nôtre.

Pour autant, la descente aux enfers du capital productif ne s'arrête pas là, comme l'a montré précisément la crise de 2007-2008. Si le capital financier, « fictif », n'a pas usurpé son nom, c'est bien aussi parce que l'élargissement du capital financier spéculatif comme soutien à l'élargissement du capital fixe a aussi une limite.

Cette limite est donc l'éclatement des bulles spéculatives successives, qui impactent donc également les capitaux propres des entreprises, en termes de garanties de solvabilité.

A ce stade, le crédit et la création monétaire ne sont même plus une anticipation de l'expansion du capital financier fictif, mais simplement une des conditions de sa survie, en tant que soutien potentiel de l'expansion et du renouvellement du capital fixe.

C'est non seulement une quatrième différence essentielle entre l'époque de Marx et la nôtre, mais déjà une différence essentielle entre la période pré- et post- crise de 2007-2008.

A ce stade, si la domination du capital fixe apparaît encore formellement comme le facteur essentiel de la domination des marchés, il est déjà totalement supplanté, en réalité, par le pouvoir de création monétaire des Banques Centrales, sans lequel même la capacité de crédit des banques d'affaire n'est rien, comme l'a précisément mis en lumière la crise de 2007-2008, avec un nouveau coup de projecteur, et particulièrement violent, au cours de la crise dite « du covid », en 2020.

Coup de projecteur tellement violent qu'il semble donc avoir aveuglé la plupart des analystes, incapables de comprendre cette évolution nouvelle du système économique de domination de classe.

Mais c'est ainsi que l'on en revient à la question des limites.

Marx définissait donc le capitalisme comme système basé sur l'investissement en capital productif, en vue de son élargissement par la plus-value extraite directement du travail productif humain.

Bien évidemment, cela implique également l'élargissement du capital fixe, et non pas seulement du capital variable.

Déjà, donc, à partir du moment où le système économique de domination de classe repose essentiellement, et même quasi exclusivement, en pratique, sur l'expansion du seul capital fixe, une limite semble donc déjà être largement dépassée, par rapport à la définition que Marx nous donne du capitalisme.

Et lorsque cette expansion elle-même devient entièrement tributaire des politiques de création monétaire banco-centralisées, comme condition sine qua non de la continuation de la spéculation financière, une autre limite est également déjà largement dépassée.

Quels sont le jour et l'heure exacte du franchissement de la limite, c'est en fin de compte essentiellement une question anecdotique, en termes d'analyse économique, même si elle n'est pas forcément dénuée d'intérêt, sur le plan historique.

Comme on l'a vu, la crise de 2007-2008 a révélé les nouvelles conditions de survie du système de domination de classe, avec le pouvoir de création monétaire des Banques Centrales. Peu importent donc le jour et l'heure exacte de la limite, à partir d'une situation où les politiques de création monétaire banco-centralisées deviennent le facteur essentiel du système de domination de classe, il devient donc nécessaire de l'appeler par son nom : banco-centralisme.

C'est donc la cinquième différence essentielle entre l'époque de Marx et la nôtre.

Luniterre

Concernant l'expansion actuelle du banco-centralisme:

Fini 2023, baptême de 2024: deux gouttes d'eau ou deux gouttes de sang?

http://cieldefrance.eklablog.com/fini-2023-bapteme-de-2024-deux-gouttes-d-eau-ou-deux-gouttes-de-sang-a215224737

http://cieldefrance.eklablog.com/cinq-differences-essentielles-entre-l-epoque-de-marx-et-la-notre-nouve-a215228819

L'article en doc PDF:

https://ekladata.com/FfyPWQf6oy1gIIHcIL48f4ogesA/Cinq-differences-essentielles-Nouvelle-edition.pdf

*************************************

+ Mise à jour au 09/01/2024:

******************************

***************************

EN RÉPONSE À M. BIBEAU :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17249#forum14086

-

9 janvier 19:23, par robert Bibeau

@ luniterre

Tu écris :" Le travail est donc un ingrédient de base de toute production, tant qu’elle n’est pas entièrement automatisée et robotisée."

et tu ajoutes " le travail est un élément comme un autre du processus de production"

J’ai plutôt le sentiment que MËME automatisée et robotisée le travail restera toujours l’ingrédient de base de toute production sociale.

Le robot n’est qu’un outil de plus en plus sophistiqué que le travail humain produit pour l’aider à produire. Ainsi, il existe des chaines de production = chaines de valeurs = des robots - machines outils - qui déterminent la valeur marchande d’un robot aussi "intelligent" soit-il

Le robot tout comme le métier à tisser transmet une partie de sa valeur à la marchandise produite - par ce biais le travail humain demeure l’unique jauge de mesure de la valeur marchande d’un produit - d’une marchandise.

De plus - il me semble que le travail humain est et restera pour toute la période du mode de production capitaliste la mesure de la valeur marchande de la marchandise.

N’oublions pas que l’ultime marchandise est le travail "humain" n’est-il pas ???

robert bibeau

Répondre à ce message

Bonjour, M. Bibeau !

Ça fait bien longtemps que nous n’avons pas eu l’occasion d’échanger…

Et en un sens, votre réaction apparaît comme une suite à nos vieilles polémiques, jamais réellement abouties, comme toutes polémiques qui se « respectent »… en tant que polémiques !

Ici votre réaction me suggère néanmoins que vous n’avez pas réellement lu l’article, ou pas jusqu’au bout, ou bien encore qu’il vous est réellement incompréhensible, ce qui est plus inquiétant…

Mais dans un cas comme dans l’autre, essayons néanmoins de reprendre vos observations et propositions selon la logique élémentaire :

Vous dites : _ « J’ai plutôt le sentiment que MËME automatisée et robotisée le travail restera toujours l’ingrédient de base de toute production sociale. »

Ma phrase : « Le travail est donc un ingrédient de base de toute production, tant qu’elle n’est pas entièrement automatisée et robotisée. »

La logique élémentaire indique que lorsque la production est entièrement automatisée, ce qui se produit de plus en plus, actuellement, elle ne contient donc plus, par définition, l’ingrédient « travail ».

Si vous avez donc « le sentiment » du contraire, il y a un problème majeur dans votre approche de la réalité la plus évidente des choses les plus simples.

Ensuite, la robotisation de l’industrie, c’est la robotisation de la production destinée à la consommation du particulier, évidemment, mais aussi la robotisation de la fabrication des moyens de production eux-mêmes : des machines qui fabriquent d’autres machines, et qui excluent donc le travail productif humain. (Lire ou relire les Grundrisse).

Bien entendu, au stade actuel, il reste encore une part de « création intellectuelle » et d’ « encadrement » de la chaîne robotisée qui n’est pas encore totalement informatisée-robotisée, mais il ne s’agit donc pas de travail productif de plus-value, au sens marxiste du terme, dans la mesure où il est intégré ex-ante dans le processus de travail, c’est-à-dire dans la valeur d’usage du capital fixe, et donc à « amortir » comme « travail mort », donc, aussi bien, ici, au sens capitaliste que marxiste du terme. Un capital fixe doit être « entretenu » en état de produire, indépendamment du fait qu’il produise effectivement, ou non, en cas de crise, par exemple. (Idem, Cf Grundrisse, et la logique élémentaire…)

A ce propos revoir également le « syndrome du bureau d’étude », en quelque sorte :

« Great Reset » : le banco-centralisme est-il un « complot pervers » ou simplement la conséquence incontournable d’une évolution systémique ?

http://interfrsituation.eklablog.com/great-reset-le-banco-centralisme-est-il-un-complot-pervers-ou-simpleme-a209547684

Mais bien évidemment, ce qui ne change pas, donc, et même devient la « norme » économique essentielle, avec la robotisation, c’est donc, comme vous semblez le comprendre, que la machine-robot transmet sa valeur à la production qui en sort, et selon, précisément, le principe de l’« amortissement », qui, par contre, vous échappe en grande partie, semble-t-il : la valeur réelle de la marchandise produite par une chaîne robotisée n’est que la reproduction de la valeur du capital fixe, investi dans la dite chaîne.

Cette valeur réelle ne comporte donc plus, selon la logique élémentaire, de plus-value provenant du travail productif, qui en est, par définition, exclu.

Si une « marge bénéficiaire » peut malgré cela, en fonction de la demande du marché, se dégager de la vente de la production, elle constitue donc une extension du capital « fictif », spéculatif, et non un élargissement du capital au sens marxiste du terme.

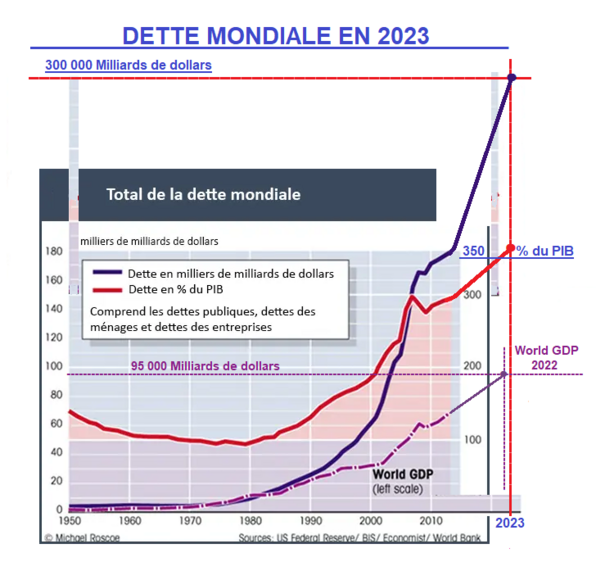

On peut éventuellement assimiler cette situation au « capital commercial » d’avant la période industrielle, mais à une échelle telle que pour fonctionner il nécessite donc bien un afflux excédentaire de crédit et donc de création monétaire, c’est-à-dire une extension de la dette globale, et toujours aucun élargissement du capital, au sens marxiste du terme.

Dans la mesure ou le « client » reste un travailleur des secteurs non encore automatisés, c’est donc ce qui reste de valeur créée par son travail, et même s’il ne produit pas de plus-value capitalisable, qui se trouve donc « absorbée » par la dette qui s’élargit constamment, en « parallèle » du capital fictif, spéculatif, mais qui le dépasse donc toujours, in fine.

L’article vise donc précisément à expliquer comment le cycle de la dette et du capital fictif « soutenant » le cycle du capital fixe a déjà, pour l’essentiel, remplacé le cycle du capital productif, c’est-à-dire le capitalisme au sens marxiste du terme.

Donc, s’il vous « semble que le travail humain est et restera pour toute la période du mode de production capitaliste la mesure de la valeur marchande de la marchandise. » vous n’avez évidemment pas tort sur ce point, selon la logique élémentaire, et donc effectivement tant que le capitalisme productif dure, comme aurait dit M. De La Palisse !

Mais cette logique là semble nettement indiquer que vous n’avez donc pas lu l’article jusqu’au bout, qui conclut :

« Comme on l’a vu, la crise de 2007-2008 a révélé les nouvelles conditions de survie du système de domination de classe, avec le pouvoir de création monétaire des Banques Centrales. Peut importent donc le jour et l’heure exacte de la limite, à partir d’une situation où les politiques de création monétaire banco-centralisées deviennent le facteur essentiel du système de domination de classe, il devient donc nécessaire de l’appeler par son nom : banco-centralisme.

C’est donc la cinquième différence essentielle entre l’époque de Marx et la nôtre. »

Quant à votre envolée finale : « N’oublions pas que l’ultime marchandise est le travail "humain" n’est-il pas ??? » , elle est, et malheureusement en un sens, tout à fait métaphysique, alors que l’évidence et la logique élémentaire, là encore, montrent que le travail humain est précisément une marchandise « comme une autre », du point de vue du système de domination de classe, et cela, depuis l’époque de l’esclavage, et donc la marchandise n’est telle que si elle répond à un besoin, qui est précisément en train de se raréfier, remplacé simplement par le « besoin », pour la classe dominante, de se maintenir « quoi qu’il en coûte », en tant que telle, et selon, là aussi, sa logique élémentaire.

Luniterre

*********************************************

Réponse complémentaire proposée le 10/01/2024